健康产业所李慧研究员团队丨基于田间试验的葛根生长过程中多环芳烃的动态分布和积累

时间:2025-03-04

近日,中国中医科学院中医药健康产业研究所中药制药过程与质量评价研究中心李慧研究员团队在国际期刊Ecotoxicology and Environmental Safety(影响因子6.2,中科院一区,TOP期刊)上发表了题为“Dynamic distribution and accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in Pueraria lobata during growth based on field experiment”的研究论文,首次以葛根(Pueraria lobata)作为模型作物,采用田间实验探究了不同浓度多环芳烃(PAHs)对葛根生长和品质的影响,及PAHs在葛根不同生长阶段的动态分布与积累规律,为葛根种植过程中PAHs的控制策略提供参考和借鉴。

PAHs是一类由两个或多个苯环连接而成的持久性有机污染物,由于其亲脂性,PAHs可以渗透细胞膜,通过酶促反应形成亲电活性中间体,进而对生物体造成损害,如炎症、免疫系统功能障碍、动脉粥样硬化和癌症等,具有致突变性和致癌性。作为主要的食物来源,农作物可以从受污染的土壤中吸收PAHs,人体食用受污染的农作物后致使PAHs通过食物链转移,进而影响健康。因此,探索作物生长过程中PAHs的吸收、分布和积累规律对人类健康风险评估具有重要意义。

葛根,被誉为“亚洲人参”,是指豆科植物野葛P. lobata(Pueraria lobata(Willd.)Ohwi)或甘葛藤(Pueraria thomsonii Benth.)的干燥根,是一种具有重要经济价值的药食同源植物。多项研究发现葛根的药用部位存在PAHs污染现象,萘和蒽的残留浓度超过10 μg/kg。因此,探究PAHs在葛根生长过程中各部位的分布与积累,及其积累是否会影响葛根的生长和品质,对葛根种植过程中PAHs的防控具有重要意义。

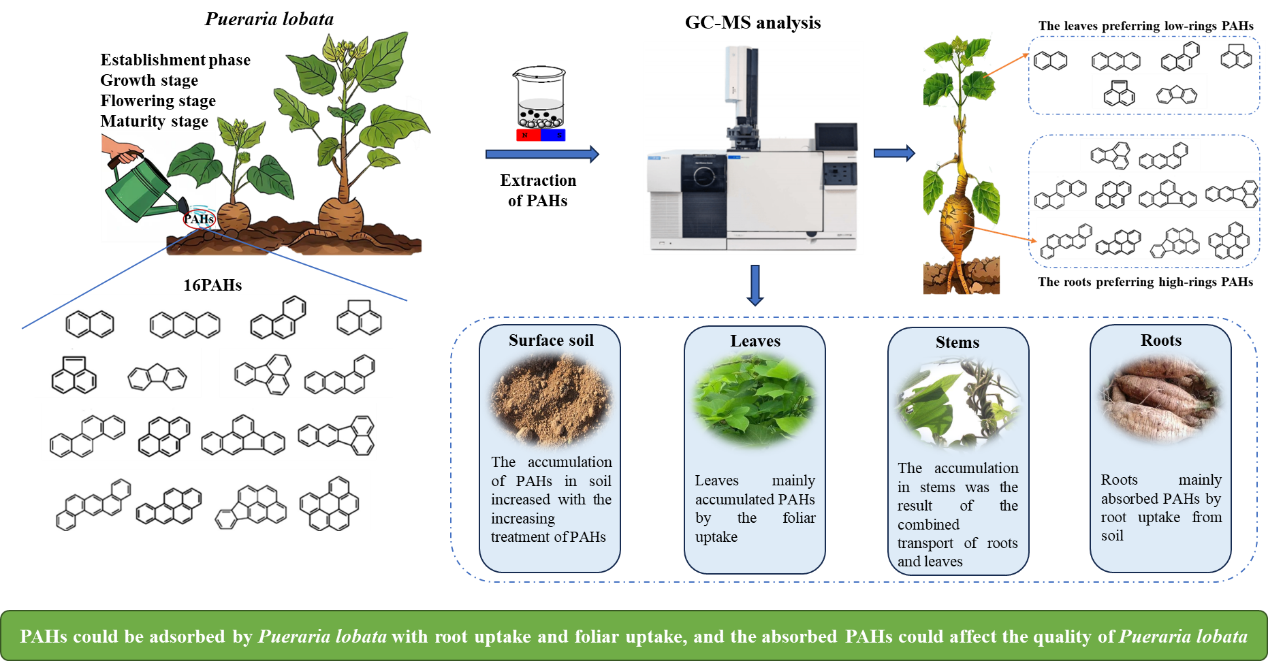

本研究采用田间实验探究了不同浓度PAHs对葛根生长和品质的影响。首先,观察不同生长阶段、不同剂量PAHs处理对葛根茎粗、叶长、叶宽等农艺性状的影响;随后,采用磁性固相萃取方法联合气相色谱-质谱对葛根不同组织部位中的PAHs含量进行分析,研究PAHs在葛根中的吸收、转运和积累规律;最后,检测不同PAHs浓度处理后葛根中总多糖和主要异黄酮含量等质量特性,探讨PAHs对葛根品质的影响。

结果表明,PAHs处理后,葛根在成熟期的茎粗、叶长、叶宽等农艺性状无明显变化,表明外源添加的PAHs不影响其表观生长。土壤中Σ16PAHs的积累具有明显的季节性依赖,在秋冬季更易积累;在葛根的整个生长阶段,茎和叶中Σ16PAHs的积累量呈先增加后减少趋势,在开花期达到最高水平,根中Σ16PAHs的积累量随着其生长而增加,在成熟期达到最高。葛根不同组织对PAHs的吸收具有选择性,叶片易于吸收低环PAHs(环数≤3环),而根部则倾向于吸收高环PAHs(环数≥4环),这是由于高环PAHs难以通过蒸腾流迁移到地上部分。PAHs可通过不同途径被葛根吸收富集,叶片中的PAHs主要来源于叶片-大气吸收途径,根部中的PAHs主要来源于土壤-根系吸收途径,而茎部中的PAHs则是这两种吸收途径共同作用的结果。值得注意的是,尽管不同浓度PAHs处理不影响葛根的表观生长情况,但低浓度PAHs处理会促进葛根总多糖和主要异黄酮类成分的生成(总多糖和主要异黄酮成分分别较空白组增加14%和19%),而中高浓度PAHs处理则表现出抑制作用(总多糖和主要异黄酮成分分别较空白组减少17%和79%)。因此,基于上述结果,本研究证实PAHs可以被葛根吸附并影响其品质,我们应该更加关注PAHs在田间土壤中的积累,在种植过程中减少PAHs的引入,同时葛农应该在采收期中尽早对葛根进行采收。

中国中医科学院中医药健康产业研究所研究实习员蒋青香为本文的第一作者,邓文文副研究员、李慧研究员为共同通讯作者。本研究得到了中国中医科学院科技创新项目(CI2021A04301)、中国中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金(ZZ16-ND-12、ZZ16-YQ-051)、江西省自然科学基金(20232BAB216138)和赣江新区科技计划项目(No.2021016)的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2025.117850